前回、数字に強くなるために、

数字を作れるスキルは必ずしも

必要ないという話をしました。

必要なのは、まずは「数字が読める」こと。

今回はこの「数字が読める」について

考えてみたいと思います。

「数字を読める」を考えるには、

反対の状態もあわせて考える必要があります。

つまり「数字が読めない」状態です。

これがわかれば、その反対の「数字が読める」

状態も見えてきます。

では「数字が読めない」とはどういう状況か?

色々な表現の仕方があると思いますが、

私は「数字の持つ意味がわからない」だと

思っています。

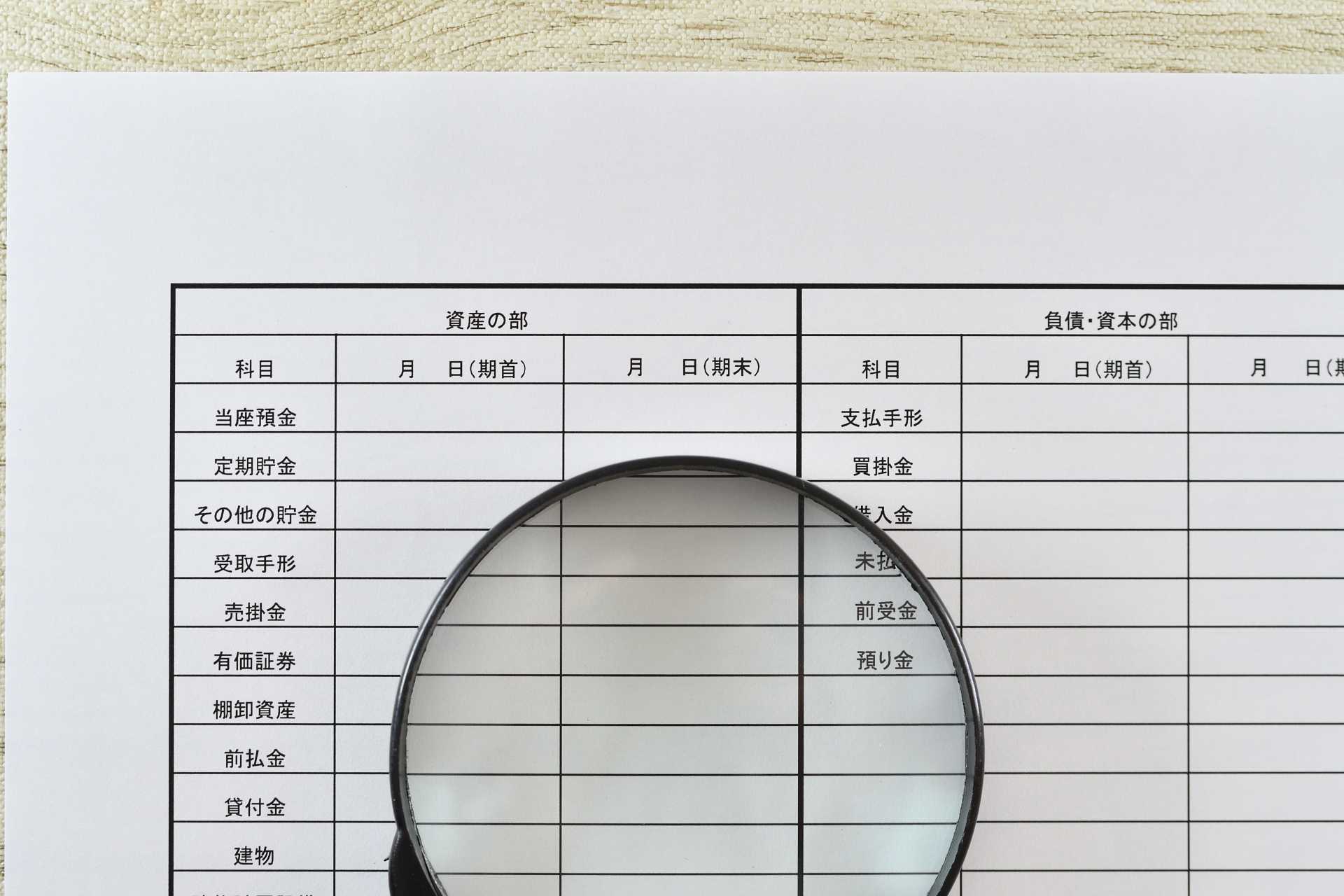

例えば企業の決算書を読もうとするときに、

「はい、読んでください」と急に言われても

当然読めるわけがありませんよね。

貸借対照表、いわゆるバランスシートを

見せられても、そこの数字は何を意味するのか?

そもそもこの貸借対照表は何のための表なのか?

その入り口に立てていないと、何をどう見ても

一向に決算書は読めません。

前回に引き続き音楽の例えですが、

楽譜にはいろいろな記号が載っていますよね。

音符の種類だけでもたくさんあるし、

音符以外にもヘ音記号とかト音記号とか、

フォルテッシモとかピアニッシモとか、

音楽演奏に必要な色々な記号があります。

※音楽詳しくないので違ってたらすみません笑

これらが表す意味が分からないと、

楽譜が読めない、つまり音楽を

演奏することはできません。

決算書も同じ。

まずは載っている情報が何を意味するのか、

ここを押さえないと話が進まないですよね。

「そんなこと言っても決算書なんて

専門用語が多すぎて、素人には到底

追いつけるものじゃないよ」

と、思ったそこのあなた。

おっしゃる通り専門用語は多いですが、

だからといって決算書が読めないかというと

必ずしもそうではありません。

実はおさえるべきポイントがあって、

そこを逃さなければ専門知識がなくても

ある程度は決算書を読むことはできるんです。

その為に大切な考え方があります。

まずは決算書全体を俯瞰してみることです。

個々の「木」じゃなく、「森」を見るんです。

森の中に入って一つ一つの木を見る、

決算書で言えば「売掛金」とか「棚卸資産」とか

「のれん」とか「繰延税金資産」とか、

細かい単位で読もうとするんじゃなくて、

まずは決算書全体がどういう構造なのか、

これを押さえることから始めてください。

「木」だけを見ていると、絶対に迷います。

「森」全体という地図が描けていれば、

迷うリスクをかなり減らせます。

全体の構造を押さえるというのは、

読書でいうと「目次読みをする」的なもので、

いきなり本文を頭から読み進めるより

目次を見たほうが本全体で言いたいことの

概略を押さえられます。

読書するように決算書を目次読みする、

そんな理解の仕方でもいいかもしれません。

では「数字が読める」ようになるために、

決算書がどういう構造になっているのか?

次回はそちらに触れていければと思います。

~編集後記~

- 午前中マイクロ法人の事務作業を。

妻とランチする予定があり、頑張って

間に合うタイミングで終えました。 - ランチは妻と銀座へ。1月に行くはずが

都合がつかず、リベンジでした。

接客が微妙で、ちょっとがっかり。 - 寝る前に愛でてオーラを出しているうちの猫

告知

3月に日本公認会計士協会東京会が

会計イベント「ハロー!会計」を開催します。

親子でお金のことを学べる貴重なイベント。

参加無料なのでぜひ足を運んでみてください!

詳細はこちら

【小学生】

日 時:2025年3月20日(木・祝)

14:00~16:00

※13:30開場。13:50までに

会場にお越しください。

会 場:公認会計士会館 ホール1

対 象:小学4~6年生

参加費:無料

定 員:40名(先着順)

※申込多数のため、定員増えるかもしれません。

【中学生】

日 時:2025年3月16日(日)

14:00~16:30

※13:30開場。13:50までに

会場にお越しください。

会 場:公認会計士会館 ホール1

対 象:中学1~3年生

定 員:84名(先着順)